Вульгарное фехтование: Человек человеку волк

Опытный головорез никогда не полагается только на свою шпагу. В его рукавах, сапогах и даже в шляпе спрятано столько железа, сколько хватило бы на оснащение небольшой кузницы

Две стороны клинка: вульгарное фехтование против классических школ

Когда мы представляем фехтование XVI-XVIII веков, перед глазами встают образы благородных дворян, с изяществом обменивающихся выверенными ударами и защитами по правилам классических трактатов. Однако за пределами аристократических залов существовал совершенно иной мир боевых искусств – вульгарное фехтование, где главным правилом было отсутствие правил, а целью – выживание любой ценой.

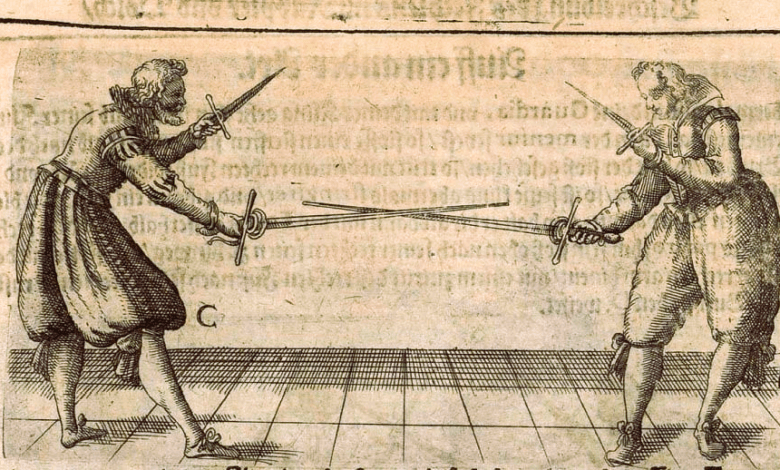

Термин «вульгарное фехтование» (итал. scherma volgare, фр. escrime vulgaire) изначально не имел уничижительного оттенка, а просто обозначал народное, общедоступное искусство владения оружием, противоположное элитарным школам. Согласно исследованиям историка боевых искусств Сидни Энглоу, к середине XVI века в крупных городах Европы сформировалась явная дихотомия: «благородное фехтование» практиковалось дворянами в специальных академиях под руководством титулованных мастеров, в то время как «вульгарное фехтование» изучалось в тавернах, на городских окраинах и среди солдат.

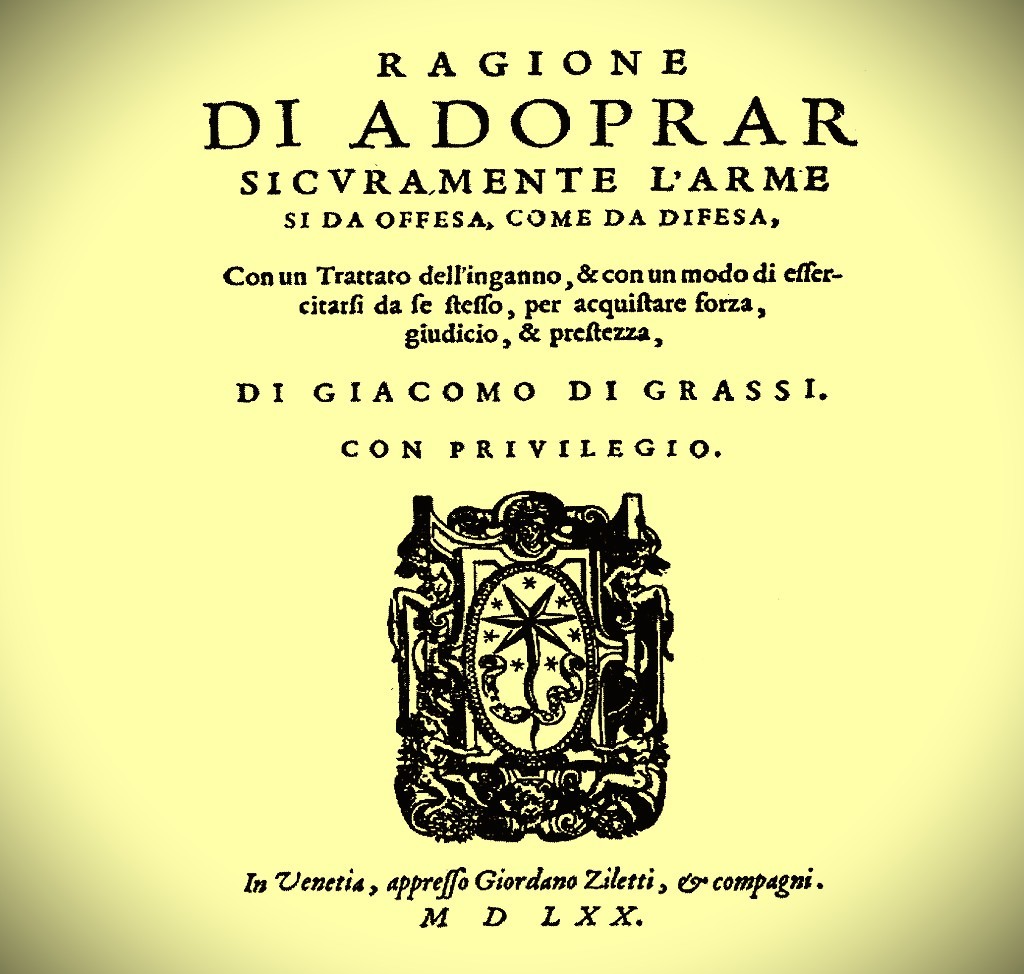

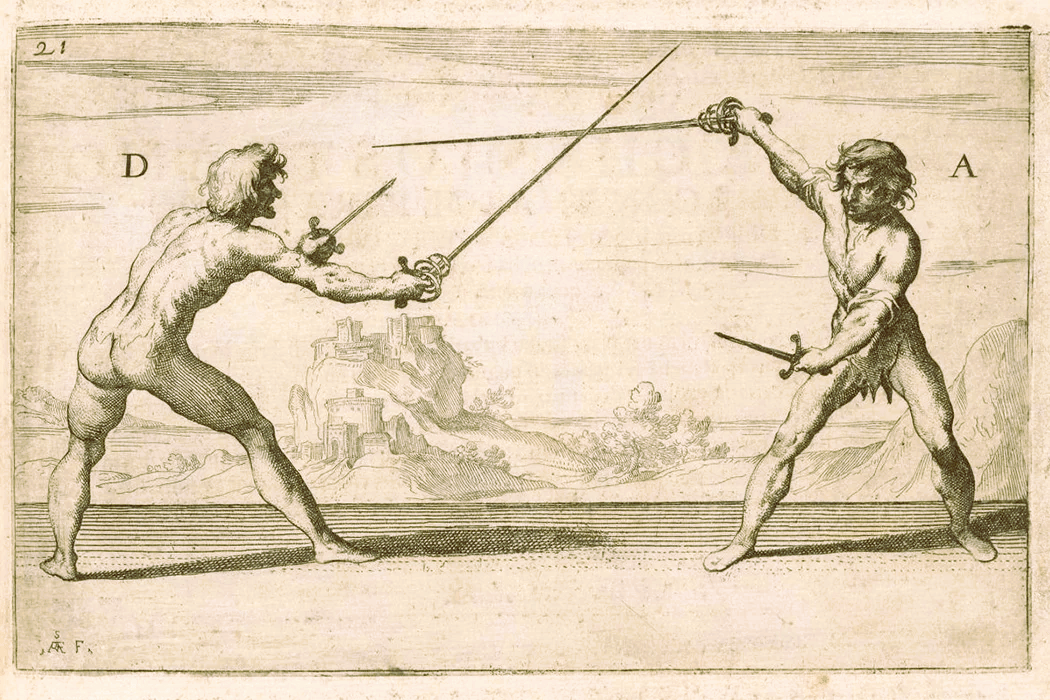

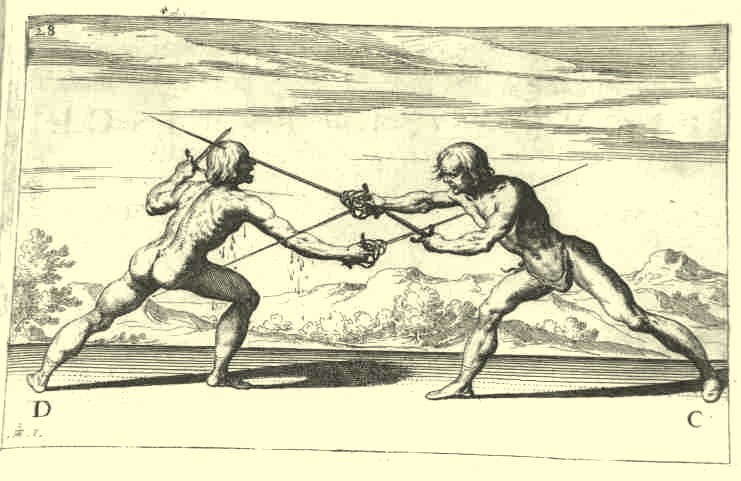

Ключевые отличия заключались не только в социальном статусе практикующих, но и в самой философии боя. Джакомо ди Грасси, итальянский мастер фехтования, в своем трактате 1570 года писал: «Существует два пути использования оружия: один – для защиты чести в формальном поединке, другой – для спасения жизни в уличной схватке. И столь же различны техники, применяемые в каждом случае».

Историческая справка: Джакомо ди Грасси — венецианский мастер фехтования, который написал трактат по фехтованию «Причины победоносного использования оружия для атаки и обороны» («Ragione di adoprar sicuramente l’Arme, si da offesa come da difesa») в 1570 году. Текст трактата был позже переведен на английский язык и опубликован в 1594 году, под названием «Di Grassi, His True Arte of Defence». Перевод трактата Джакомо Ди Грасси был одним из самых известных трех трудов в Англии времен Елизаветинской эпохи.

Главное его учение заключалось в том, что оружие равной длины используются аналогичным способом, выпад предпочтительнее всех других атак, а также он освятил различные особенности фехтования, как нанести колющий удар с выпадом с конкретными видами оружия

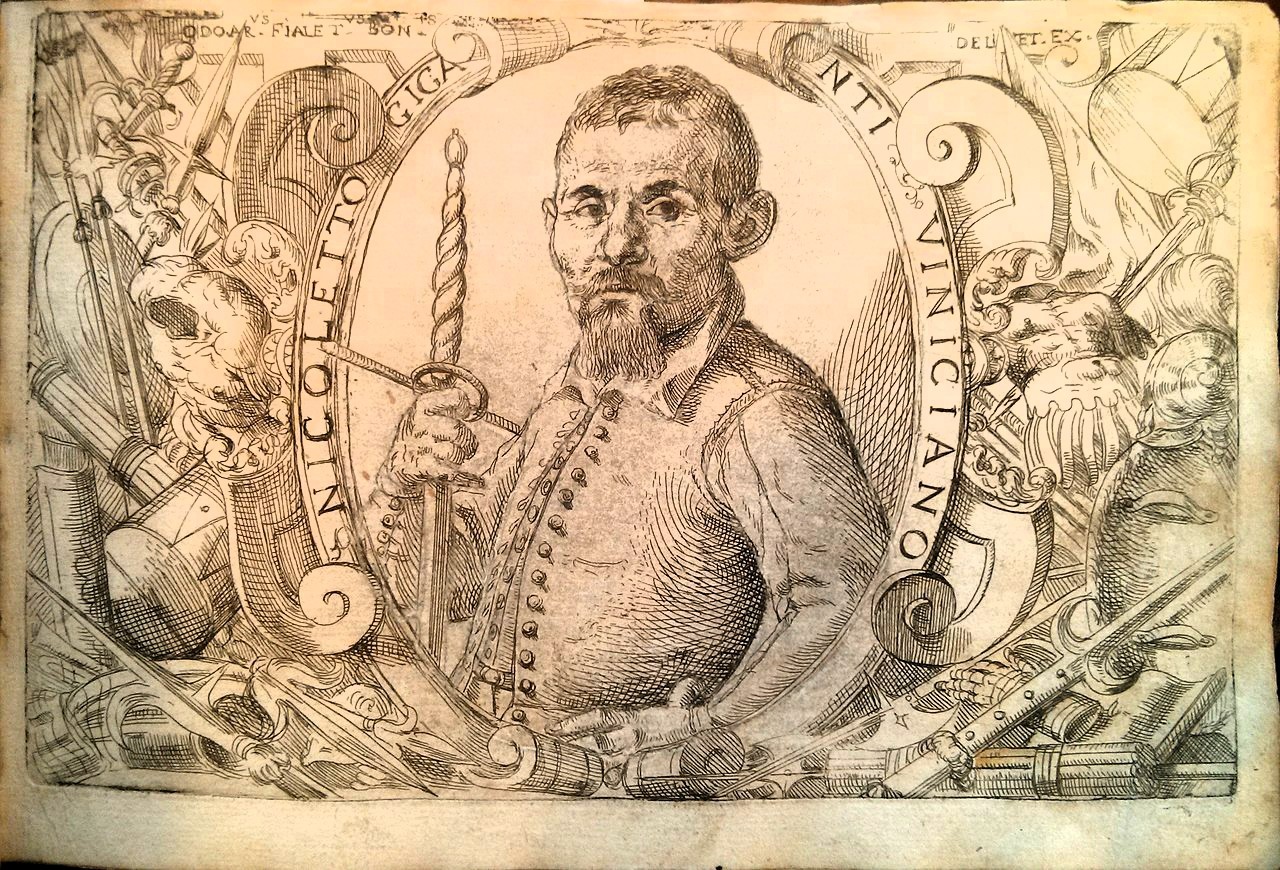

Отношение классических мастеров к вульгарному фехтованию было двойственным. С одной стороны, они открыто презирали его как «грубое» и «нечестное». Николетто Джиганти в своем трактате 1606 года называл практикующих вульгарный стиль «мясниками, а не фехтовальщиками». С другой стороны, многие известные учителя фехтования тайно включали некоторые эффективные вульгарные приемы в свой арсенал, особенно для учеников, готовящихся к реальным, а не спортивным столкновениям.

Архивные судебные документы европейских городов XVI-XVII веков раскрывают поразительную статистику: до 70% уличных схваток с применением холодного оружия завершались в течение первых 15 секунд и часто начинались без формального объявления поединка. По данным, собранным историком Робертом Хейсом на основе полицейских отчетов Лондона 1660-1675 годов, в 43% случаев смертельного исхода жертва даже не успевала полностью извлечь свое оружие.

В отличие от формального поединка, вульгарное фехтование практически не имело кодекса чести. Джордж Сильвер, английский энтузиаст фехтования конца XVI века, возмущенно описывал тактики лондонских уличных бойцов: «Они атакуют из засады, используют обман и отвлечение, бросают песок в глаза противнику и нападают вдвоем на одного – все способы хороши, чтобы остаться в живых».

Интересно, что некоторые элементы вульгарного фехтования имели древние корни в народных традициях. Исследования итальянского историка Марио Киеза показали, что многие «грязные» приемы, использовавшиеся в уличных схватках XVII века, можно проследить до крестьянских техник самообороны XV века и даже до средневековых боевых систем, адаптированных для гражданского использования.

К концу XVII века, когда огнестрельное оружие становилось все более доступным, вульгарное фехтование начало включать в себя тактики комбинированного использования клинка и пистолета – практика, которая была решительно осуждена в классических фехтовальных академиях как «варварская и недостойная джентльмена». Тем не менее, согласно книге расходов голландского купца Яна ван Хоофа (1684), уроки «защиты против пистолета и кинжала» стоили вдвое дороже обычных уроков фехтования – свидетельство высокого спроса на эти практические навыки.

Оружие для выживания: арсенал уличного бойца

Если арсенал благородного фехтовальщика был строго регламентирован традициями и модой, то вульгарное фехтование отличалось потрясающим разнообразием применяемого оружия. Ключевым фактором выбора становилась не элегантность или соответствие этикету, а практическая эффективность, доступность и возможность скрытого ношения.

Практическая эффективность, доступность и возможность скрытого ношения. Поэтому в Европе XVII века на смену германской школе фехтования пришла итальянская. Связано это с тем, что носить шпагу или рапиру, в соответствии с одеждой и модой того времени, было более удобным, чем длинный меч. Один из фехтовальщиков того времени — Жан Даниэль Ланже писал в своей книге (Deutliche und gründliche Erklärung der adelichen und ritterlichen freyen Fecht-Kunst, издания 1664 и 1708 годов), что «большой меч не только неудобно, но и очень опасно носить в наше время — на короткой дистанции с рапирой можно противостоять человеку, который вооружён пистолетом, из-за высокоэффективных методов использования этого оружия, которое позволяет экономить время, в отличие от более медленных ударов меча. Ударить противника можно даже прежде, чем он успеет достать свой пистолет и сделать первый выстрел».

Также Ланже подчёркивал другие достоинства шпаги — «при необходимости, можно скрыть свою рапиру под плащом, таким образом избежав каких-либо провокаций в общественных местах. Длинный меч может вызвать проблемы и возбудить пыл врагов». От этого же фехтовальщика есть упоминание о «Братстве Святого Марка», которое практиковало германскую школу фехтования. Ланже отмечал, что «их искусство поистине рыцарская наука, она должна храниться для ещё не рождённых поколений».

Последним известным практикующим немецким фехтовальщиком был Теодоро Веролини, который создал трактат «Хитрый фехтовальщик» (Der Kůnstliche Fechter) в 1679 году. Практикующий это понятное дело тот, кто убивал в поединках людей.

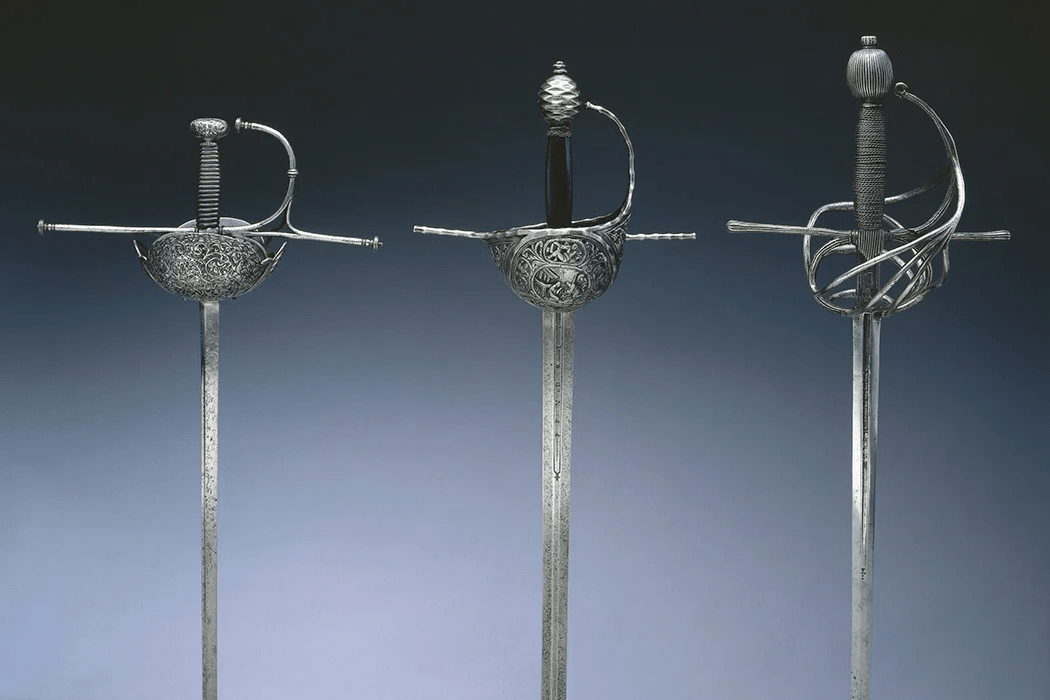

Главным же оружием уличного бойца XVI-XVII веков был короткий меч или длинный кинжал. В отличие от дуэльных рапир, которые достигали 130-150 см в длину, «уличная шпага» редко превышала 90-100 см, что делало ее более маневренной в тесных переулках или помещениях таверн. Археологические находки в Лондоне, Амстердаме и Париже свидетельствуют, что типичный городской клинок был на 30-40% короче и на 20% тяжелее классической дуэльной рапиры того же периода.

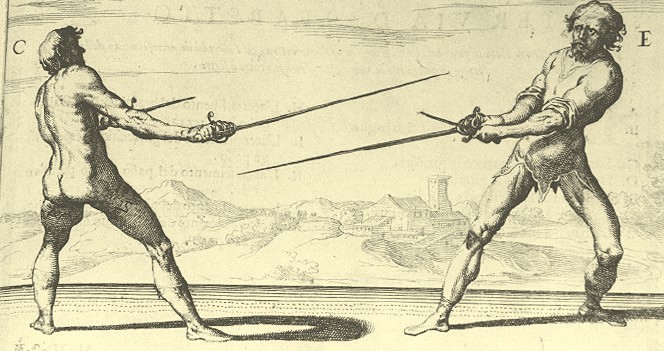

Время с середины XVI по середину XVII вв. в фехтовании, можно с полной уверенностью назвать эпохой рапиры и её спутника кинжала (а где кинжал, там и нож, а где нож там и подворотня). За это время вышло самое большое количество трактатов, посвящённых искусству фехтования, а история сохранила имена многих мастеров, которые сыграли колоссальную роль в его развитии.

Можно сказать, что это вообще был период самых вспыльчивых нравов, дворяне того времени готовы были драться насмерть по любому поводу, а то и без него — просто по легкомыслию и ради удовольствия. Монтень, родившийся в 1533 году, в своей книге «Опыты» пишет: «Во времена моего детства благородные дворяне избегали репутации хорошего фехтовальщика и учились этому тайком, поскольку это не надёжное ремесло отступало перед настоящей добродетелью… Сейчас же мы едем в Италию учиться фехтованию и занимаемся им, сами того не подозревая в ущерб своей жизни… Посади троих французов в Ливийской пустыне, они и месяца не проведут, чтобы друг друга не уколоть и не оцарапать мечом».

Понятное дело, что от дворян не отставали и простолюдины, а так как их количественно было больше, то и кровь на улицах городов того времени текла рекой.

Мы выше упомянули кинжал, но особой популярностью пользовались различные гибридные клинки. Наиболее известный среди них – «тук» (tuck) или «вердун» – узкий обоюдоострый клинок с простой гардой, что-то среднее между рапирой и кинжалом. По данным инвентарных записей лондонского Тауэра, в 1586-1598 годах у 37% арестованных за уличные драки было именно такое оружие. Саксонский путешественник Ганс Крелл писал в 1602 году: «Каждый второй подмастерье в Лондоне носит под одеждой вердун, и применяют они его с ужасающей ловкостью».

Настоящим символом вульгарного фехтования стал «мен-гош» (main gauche) или дага – специализированный кинжал для левой руки с расширенной гардой и зубцами для захвата клинка противника. Если в дуэльном фехтовании использование кинжала в левой руке строго регламентировалось, то в уличной схватке он применялся с беспрецедентной изобретательностью. Испанский врач Мануэль Мендес, работавший в Севилье в 1610-1630-х годах, писал в своих дневниках: «Наиболее опасные раны, какие мне доводилось лечить, были нанесены не основным оружием, а кинжалом в левой руке – внезапный удар снизу, во время схватки на основных клинках».

Не менее популярными были импровизированные или замаскированные виды оружия. «Кинжал в сапоге» – излюбленное оружие венецианских гондольеров и барселонских контрабандистов. «Нож трактирщика» – широкий короткий клинок, спрятанный под стойкой. «Дубинка мясника» – тяжелая трость со свинцовым сердечником. Лондонский судья Уильям Ламбард в своих записях 1598 года отмечал: «Опытный головорез никогда не полагается только на свою шпагу. В его рукавах, сапогах и даже в шляпе спрятано столько железа, сколько хватило бы на оснащение небольшой кузницы».

Важной категорией оружия вульгарного фехтования были различные метательные предметы. В отличие от формального поединка, уличная схватка часто начиналась с броска кружки, бутылки или специального метательного ножа. Учебники вульгарного стиля, такие как анонимный «Самозащита лондонского торговца» (1645), содержали целые разделы, посвященные «искусству начать схватку с преимуществом» – эвфемизм для внезапной атаки брошенным предметом.

С развитием огнестрельного оружия в XVII-XVIII веках арсенал вульгарного фехтовальщика пополнился карманными пистолетами. Особенно популярны были многоствольные «перечницы» – компактные пистолеты с несколькими стволами, которые можно было скрытно носить и использовать для неожиданного выстрела в ближнем бою. В Париже эпохи Регентства (1715-1723) такие пистолеты стали настолько распространены среди криминальных элементов, что вызвали серию специальных указов, запрещающих их производство и ношение под страхом каторжных работ.

Пеппербокс (или пепербокс, также называемый перечницей, что является калькой с английского слова pepperbox, по немецки назывались «бундельревольвер» (Bündelrevolver)) — короткоствольное многозарядное огнестрельное оружие с поворотным блоком стволов. Может быть описан как «бесствольный револьвер» в том смысле, что каждая камора барабана также является стволом. Согласно определению ГОСТ 28653-2018, револьвер — «пистолет с вращающимся блоком патронников или стволов». В отличие от прочего многоствольногo оружия (например дерринджеров) имели один замок (или ударник). Некоторые виды оружия, основанные на концепции нескольких стволов, появились ещё в 15 веке. В XVIII веке появились кремневые многоствольные варианты этого оружия. В основном ранние варианты этого оружия были с поворотным блоком стволов, но поворот осуществлялся вручную. Пеппербоксы получили распространение в 1780-х в США и Великобритании и были популярны до 1850—1870-х годов, когда были стремительно вытеснены револьверами. После 1870-х система пеппербокса получила некоторое применение в специализированных видах пистолетов: тайного ношения, подводной стрельбы, травматического действия.

Пеппербокс имел многократное преимущество в темпе стрельбы перед обычными пистолетами того времени, но часто уступал им в дальности стрельбы. Соответственно пеппербоксы получили репутацию оружия ближней дальности стрельбы на расстоянии до 15 метров. Часто пеппербоксы дополнительно оснащались встроенным холодным оружием.

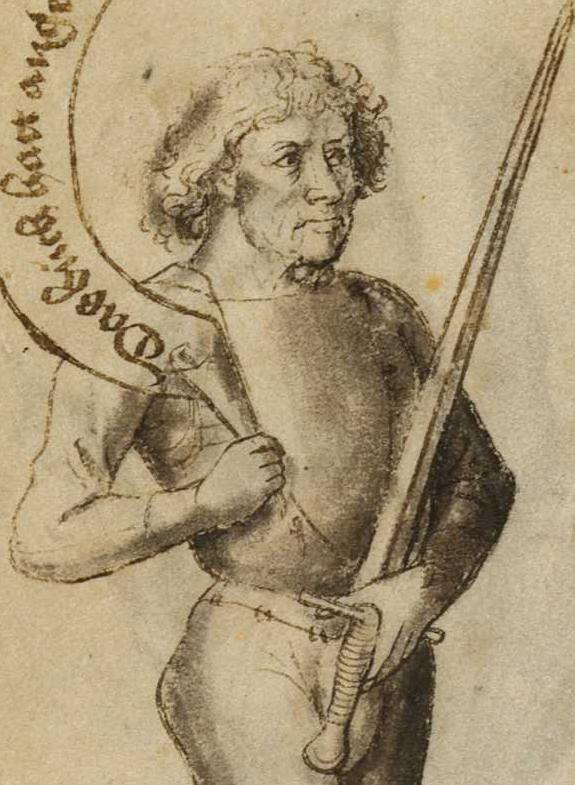

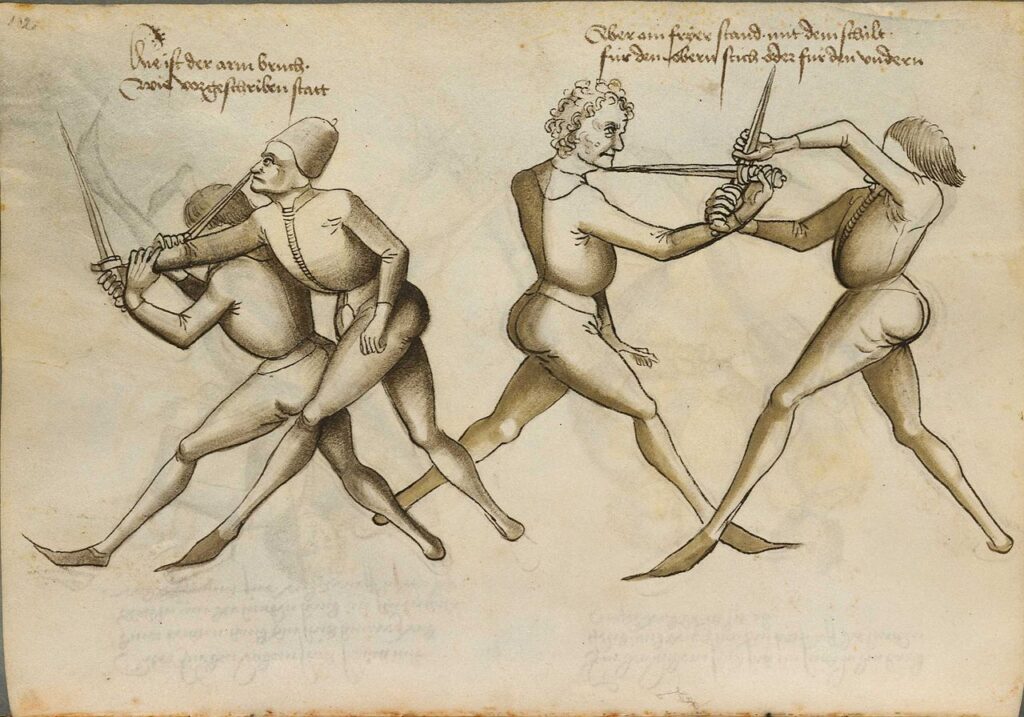

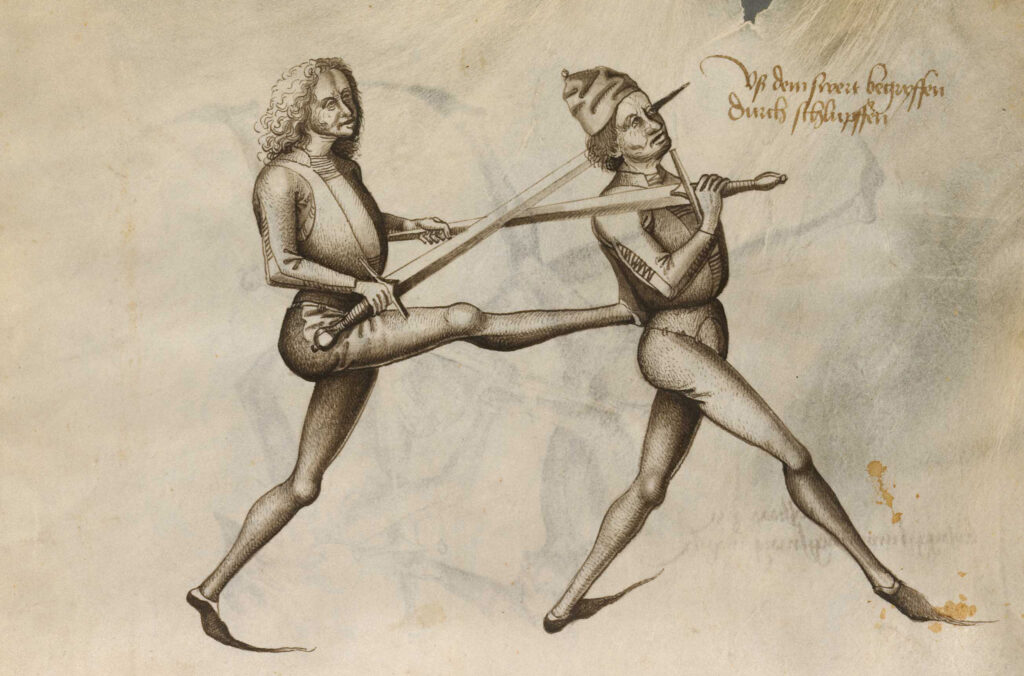

Однако самым доступным и, возможно, самым эффективным оружием вульгарного фехтования оставались разнообразные бытовые предметы. Особые техники работы с тростью, шарфом, поясом или даже складным веером были подробно описаны в полуподпольных руководствах. Немецкий наемник Ганс Тальхоффер в одной из своих работ включил целый раздел о том, как использовать обычный шейный платок против вооруженного противника: «Смоченный вином или уксусом платок, брошенный в лицо нападающему, на мгновение ослепит его, давая время для решающего удара».

Историческая справка: Ханс Тальхоффер (нем. Hans Talhoffer или Dalhover; до 1420 — между 1470 и 1490]) — немецкий мастер фехтования (нем. Fechtmeister), служивший «мастером оружия» швабскому рыцарю Лойтольду фон Кёнигзегге, вассалу графа Эберхарда Бородатого из Вюртемберга в южной Германии. Автор, по крайней мере, шести трактатов по фехтованию, в которых рассматривались различные методы боя с оружием, рукопашного и верхового.

Свою первую рукопись по фехтованию «Talhoffer Fechtbuch, MS Chart.A.558» (букв. «учебник фехтования Тальхоффера») написал около 1443 года, по-видимому, для личных нужд. Значительную часть её вместо текста представляет наглядное пособие, состоящее из иллюстраций, изображающих боевые и тренировочные позы, частные, турнирные и судебные поединки, дающих довольно точное представление о бытовавших в его времена приёмах обращения с различным оружием. Помимо этого, рукопись содержит трактат по астрологии и переложение книги Конрада Кизера «Bellifortis» (1405), посвящённой военной технике и искусству фортификации Позднего Средневековья.

Техники без правил: принципы и приемы выживания на улицах

Вульгарное фехтование развивалось параллельно с классическими школами, но преследовало радикально иные цели. Если благородное фехтование строилось вокруг идеалов техничности, эстетики и соблюдения кодекса чести, то вульгарное фехтование руководствовалось тремя простыми принципами: эффективность, экономия движений и беспощадность.

Ключевой концепцией вульгарного фехтования была «упреждающая атака» или «первый удар». Согласно руководствам того времени, идеальная схватка должна завершиться до того, как противник осознает, что она началась. Джованни Боннети, венецианский учитель фехтования сомнительной репутации, в своем полуподпольном трактате 1649 года писал: «Не давайте противнику времени принять стойку или обнажить оружие. Лучший удар – это удар, нанесенный до того, как вам потребуется защищаться».

Историческая справка: «В мое время был итальянский учитель защиты, который был так превосходен в своем бою, — писал упомянутый выше Джордж Сильвер около 1599 года, — что уложил бы любого англичанина уколом в любую пуговицу его камзола».

Историки установили того учителя фехтования. Им оказался Бонетти, основатель весьма неоднозначной школы боя на мечах в елизаветинском Лондоне. Школа была любима аристократической клиентурой — Бонетти увешал стены увеличенными иллюстрациями гербов своих учеников и держал бювар с бумагой с золотым обрезом на случай, если кто-нибудь из них захочет написать письмо, — но её ненавидели местные английские мастера фехтования.

Это кипящее негодование оказалось фатальным для Бонетти. Возле школы ему бросил вызов местный житель по имени Остин Бэггер, который не только ударил его НОЖОМ по рукам и ногам, но и наступил на него после, чтобы показать свое презрение. Бонетти скончался от ран.

Техники вульгарного фехтования строились вокруг атак на наиболее уязвимые части тела – горло, глаза, пах и подмышки. В отличие от дуэльного фехтования, где преобладающей мишенью была грудь (наиболее «благородная» мишень), уличный боец целенаправленно атаковал зоны, не защищенные плотной одеждой или доспехом. Анализ протоколов вскрытий жертв уличного насилия в Париже 1680-1690-х годов, проведенный историком медицины Жаном-Пьером Бено, показал, что 64% смертельных ранений приходились на шею и лицо, в то время как в формальных дуэлях этот показатель составлял лишь 23%.

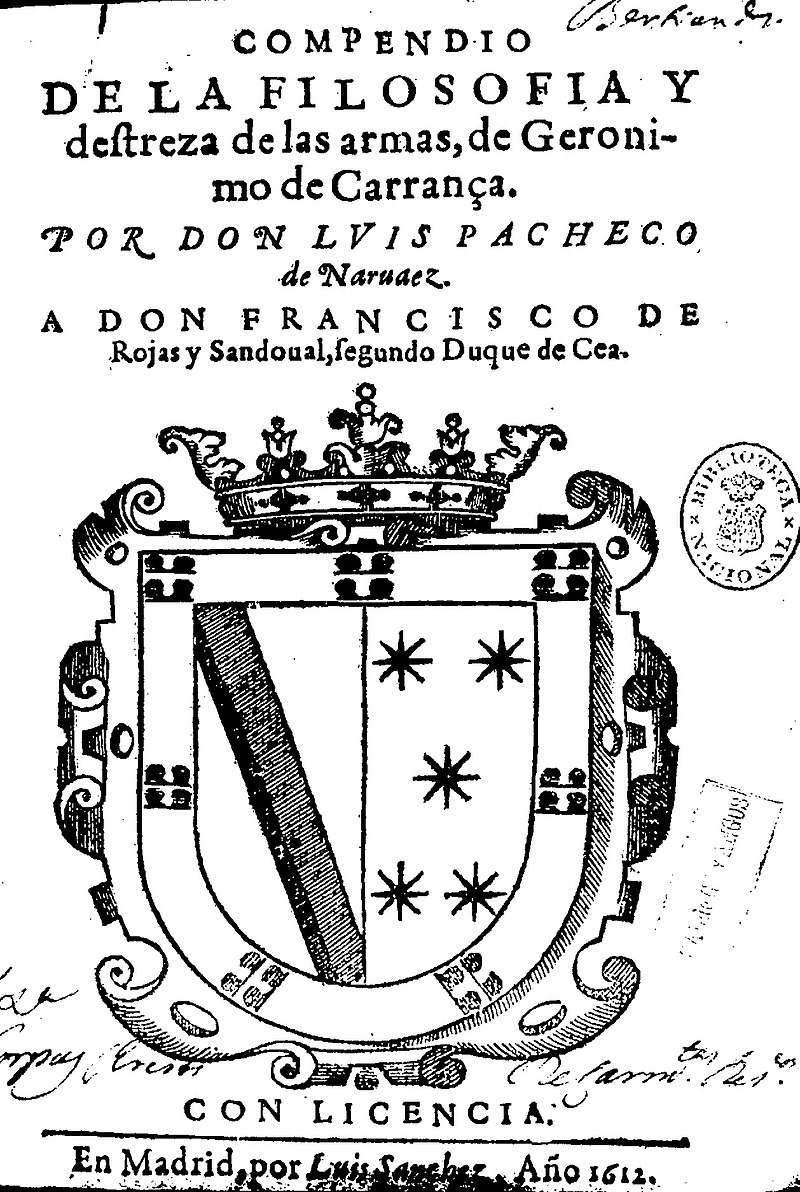

Одним из характерных приемов вульгарного фехтования был «удар из-под плаща» – техника, при которой боец использовал плащ для маскировки внезапного выпада. Этот прием, считавшийся абсолютно недопустимым в формальном поединке, был настолько эффективен, что даже благородные мастера фехтования тайно обучали ему избранных учеников. Севильский учитель фехтования Джеронимо де Карранза, официально осуждавший «низкие уловки» в своих публичных трактатах, был арестован в 1589 году за то, что давал секретные уроки «запрещенных ударов» нескольким аристократам.

Историческая справка: Джеронимо де Карранза написал свой трактат «Философия оружия», во время службы при дворе герцога Медина-Сидония. Единственная публикация книги состоялась в 1582 г. в Санлукар-де-Баррамеда, где и находился двор герцогов Медина-Сидония. «Философия оружия» представляет собой гуманистический диалог, посвященный изложению нового искусства фехтования. «Философия оружия и искусством владения им» именно такое название дал автор своему труду, потому что не просто описывает новую систему фехтования, а делает это с уклоном на философию (трактат написан со ссылками на Платона, Аристотеля, Льюля, Фичино и др.).

В своем трактате Карранза также затрагивает медицину, математику, геометрию, этику, создал уникальное в европейской истории боевых искусств концепцию философического фехтования esgrima filosófica, или боевой философии/

Другой фирменной техникой был «ложный выпад и захват» – комбинация, при которой атакующий делал обманное движение клинком, а затем внезапно сокращал дистанцию и захватывал вооруженную руку противника. Медицинские отчеты XVII века часто упоминают характерные переломы запястий и предплечий – результат именно таких захватов с последующим выкручиванием руки. Французский хирург Амбруаз Паре, лечивший множество ран от уличных столкновений, в своем медицинском трактате 1585 года подробно описывает процедуру лечения «перелома фехтовальщика» – специфического спирального перелома лучевой кости, характерного для жертв вульгарного фехтования.

Особого внимания заслуживает техника «грязного отступления». В отличие от классического фехтования, где отступление выполнялось шагами назад с сохранением позиции, в вульгарном фехтовании отход часто сопровождался броском песка, плевком или другим отвлекающим действием. Немецкий путешественник Томас Платтер в своих путевых заметках 1599 года описывает увиденную в Марселе уличную схватку: «Когда меньший из бойцов понял, что проигрывает, он внезапно схватил горсть пыли с земли и бросил ее в лицо противнику, а затем пронзил ослепленного несчастного своей шпагой с такой жестокостью, что острие вышло со спины».

Техники работы против множественных противников составляли отдельный раздел вульгарного фехтования. В отличие от дуэльного фехтования, рассчитанного на поединок один на один, уличный боец должен был уметь противостоять группам нападающих. Один из ключевых принципов – «круговое движение» – требовал постоянно менять позицию, не позволяя противникам окружить себя. Сохранившиеся руководства рекомендовали использовать объекты окружения – стены, столы, узкие проходы – для ограничения количества одновременно атакующих противников.

Важной составляющей вульгарного фехтования были так называемые «финальные удары» – техники, гарантирующие недееспособность или смерть уже раненого противника. Если в благородном поединке раненый сохранял возможность признать поражение и остаться в живых, то уличная схватка часто заканчивалась добиванием. Флорентийские полицейские отчеты 1570-1590-х годов содержат многочисленные упоминания о «колото-резаных ранах шеи и горла, нанесенных уже упавшим жертвам» – яркий пример такой практики.

За гранью фехтовальных залов: знаменитые мастера нечестного боя

История сохранила имена нескольких выдающихся мастеров вульгарного фехтования, чья репутация выходила далеко за пределы криминального мира. Эти люди занимали уникальное положение между респектабельным обществом и преступным миром, часто оказывая услуги обеим сторонам.

Доменико «Сицилиец» Пиньятелли, действовавший в Неаполе в 1570-1590-х годах, был, пожалуй, самым известным учителем «практического фехтования» своего времени. Не имея формального признания от гильдии фехтовальщиков, он тем не менее привлекал учеников из всех слоев общества – от моряков и наемников до младших сыновей аристократических семейств. Его метод, известный как «сицилийская школа», славился эффективностью и беспощадностью. По воспоминаниям современников, Пиньятелли мог «убить человека десятью различными способами, не вынимая меча из ножен». Особенно он прославился техникой «слепого удара» – атакой, выполняемой без прямого зрительного контакта, часто из-за спины или из-за угла.

Историческая справка: Немного о роде Пиньятелли (итал. Pignatelli) — это одна из знатнейших фамилий Неаполя, известная с начала XII века (с 1102 года).

Основателем рода считается Луцио Пиньятелли, коннетабль Неаполя. Его потомки вписали своё имя в историю королевств Неаполитанского и Сицилийского, а также Апулии, Калабрии и Испании. Среди них были имперские князья и гранды Испании, а также пять кардиналов, один папа римский и один святой (что позволяет относить этот род к кругу «чёрной знати»).

В разное время Пиньятелли принадлежало 178 сеньорий, титулы 18 графств, 22 маркизатов, 16 герцогств и 14 княжеств. Современные представители рода носят титулы князей Бельмонте и Нойя (и ещё 12 княжеских титулов), герцогов Бизачча и Монтелеоне (и ещё 14 герцогских титулов), графов Эгмонт и Брен (и ещё 16 графских титулов).

Лондонский мастер Джеймс «Левша» Тернер, действовавший в 1610-1630-х годах, прославился как специалист по «оборонительному фехтованию» – эвфемизм для техник, позволяющих выжить в неравном бою. Бывший моряк и наемник, Тернер открыл школу в районе Саутворк, где обучал торговцев и ремесленников защищаться от грабителей и бандитов. Его метод включал нетрадиционные стойки, использование бытовых предметов в качестве оружия и специальные техники для женщин. Сохранившиеся судебные протоколы свидетельствуют, что не менее 14 его учеников успешно применили полученные навыки в реальных ситуациях самообороны и были оправданы судом. Сам Тернер, однако, закончил жизнь на виселице в 1634 году за убийство королевского офицера в таверной драке.

Франциск «Лис» Рено, действовавший в Париже в середине XVII века, представлял особый тип мастера – официально признанного преподавателя классического фехтования, тайно обучавшего аристократов «запрещенным приемам» . Имея безупречную репутацию в светском обществе, Рено предлагал избранным клиентам специальные «дополнительные уроки» , проводившиеся за закрытыми дверями. Согласно мемуарам его ученика, маркиза де Сен-Эвремона, эти уроки включали техники маскировки атаки, использование яда на клинке и специальные приемы против левшей. Интересно, что Рено никогда не был официально обвинен в неподобающем поведении, и после его смерти в 1667 году многие уважаемые дворяне присутствовали на похоронах.

Особую категорию представляли мастера, специализировавшиеся на обучении женщин самообороне. Хотя женское фехтование было экзотикой для того времени, некоторые учителя предлагали дамам курсы «практической защиты». Венецианка Лаура Маласпина, действовавшая в 1680-1690-х годах, стала первой известной женщиной-учителем вульгарного фехтования. Бывшая куртизанка и предполагаемая убийца трех мужчин, она открыла дискретную школу для «дам, желающих защитить свою честь». Ее методика включала использование веера как оружия, скрытое ношение стилета и специальные приемы против физически превосходящего противника. По оценкам историков, не менее 30 венецианских аристократок прошли ее обучение.

Нельзя не упомянуть и о странствующих учителях вульгарного фехтования, перемещавшихся между городами и часто находившихся в конфликте с местными гильдиями фехтовальщиков. Типичным представителем был немец Иоганн «Буре» Кройцер, активный в 1710-1730-х годах. Не имея официального признания, он путешествовал по Германии и Нидерландам, предлагая краткие интенсивные курсы «практического фехтования». По свидетельствам современников, Кройцер мог научить основам самозащиты за 5-6 занятий – в отличие от классического фехтования, требовавшего многолетнего обучения. Его метод, известный как «пять ударов Кройцера», был настолько эффективен, что вызвал серию судебных исков от официальных гильдий фехтовальщиков, обвинявших его в «профанации благородного искусства».

От ночных улиц до полей сражений: социальная роль вульгарного фехтования

Хотя вульгарное фехтование часто ассоциируется с криминальным миром, его социальная роль была значительно шире. Для многих категорий населения оно служило единственной доступной формой самообороны в опасном мире раннего Нового времени.

Для городских ремесленников и торговцев умение защитить себя было жизненной необходимостью. По оценкам историка Роберта Шумейкера, в Лондоне XVII века до 40% мастеров и 60% торговцев становились жертвами вооруженных ограблений хотя бы раз в жизни. В этих условиях навыки самообороны были не роскошью, а необходимостью. Цеховые записи Лондона и Амстердама свидетельствуют, что многие гильдии организовывали для своих членов уроки «практического фехтования», часто маскируя их под традиционные собрания или религиозные мероприятия.

Дневник лондонского ювелира Томаса Грина (1642-1649) содержит подробные записи о еженедельных уроках фехтования, которые он посещал вместе с другими мастерами своего цеха: «Каждую среду после вечерни мы собираемся на заднем дворе мастерской Харрисона для упражнений с клинком и кинжалом. Мастер Фоули показал нам сегодня, как извлечь оружие, находясь в сидячем положении – прием, который может спасти жизнь, если тебя застигнут врасплох за столом или в лавке».

Для женщин вульгарное фехтование часто становилось единственным способом защиты от сексуального насилия. Хотя официальные фехтовальные академии были закрыты для женщин, многие учителя вульгарного стиля тайно обучали дам основам самообороны. Сохранившиеся записи парижского полицейского архива содержат не менее 27 случаев (1680-1720), когда женщины успешно защищались от нападения с помощью колющего оружия. В большинстве этих случаев суд признавал самооборону обоснованной и освобождал женщин от ответственности.

Моряки и солдаты были еще одной категорией, активно практиковавшей вульгарное фехтование. В отличие от офицеров, получавших формальное обучение в академиях, рядовые осваивали боевые навыки через практическую передачу опыта. Корабельные журналы XVII века часто упоминают спонтанные фехтовальные тренировки во время длительных плаваний. Капитан голландского торгового судна Якоб ван дер Мерш писал в 1652 году: «Матросы ежедневно упражняются с кортиками на баке, обучая друг друга различным ударам и защитам. Некоторые приемы настолько эффективны, что я распорядился включить их в тренировки абордажной команды».

Вульгарное фехтование играло важную роль и на полях сражений. Если благородное фехтование было ориентировано на дуэльный контекст, то вульгарные техники часто оказывались более применимы в хаосе настоящего боя. Военные мемуары часто содержат упоминания о том, как формальная подготовка оказывалась бесполезной перед лицом реальной опасности. Французский офицер Жан-Батист де Рошамбо писал после сражения при Минорке (1756): «Искусные выпады и парады, которым нас учили в академии, оказались бесполезны в тесноте рукопашной. В итоге я отбросил все правила и просто рубил и колол, как меня когда-то учил старый сержант».

К концу XVII века некоторые военные теоретики начали осознавать ценность вульгарных техник для профессиональных солдат. Французский военный инженер, маршал Себастьен Ле Претр де Вобан в своем трактате 1704 года «О практическом обучении пехоты» писал: «Солдату нужно не благородное искусство, а эффективные приемы, которые позволят ему убить врага и остаться в живых. Лучше изучать опыт бывалых сержантов, чем тратить время на изящные, но бесполезные в бою техники фехтмейстеров».

Историческая справка: Себастьен Ле Претр, маркиз де Вобан (фр. Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban; 1 мая 1633 — 30 марта 1707) — французский военный инженер, маршал, писатель. Выстроенные им крепости объявлены Всемирным наследием человечества. Всю свою жизнь Вобан провёл в осадах неприятельских крепостей и в постройке французских крепостей: он построил заново 33 крепости и усовершенствовал до 300 старых, участвовал в 53 осадах и в 104 стычках и сражениях, а также обороне двух крепостей.

Важно отметить и культурный вклад вульгарного фехтования. Многие термины и выражения, связанные с боевыми искусствами, пришли именно из жаргона уличных бойцов. Выражения вроде «последний аргумент» (фр. dernier argument – внезапный удар в конце спора), «поставить точку» (итал. fare il punto – нанести финальный удар) и «крестить» (исп. dar el bautismo – нанести первый порез противнику) перешли из криминального сленга в общеупотребительный язык.

К середине XVIII века, с распространением эффективного огнестрельного оружия и усилением полицейского контроля в городах, значение холодного оружия для самообороны начало снижаться. Однако многие принципы и техники вульгарного фехтования не исчезли полностью, а трансформировались и вошли в арсенал народных систем самообороны последующих эпох, став предтечей современных прикладных боевых искусств.

Источники

- «Кровь на мостовой: запрещенные приемы уличных мастеров клинка, о которых молчали благородные учителя фехтования», автор Lace Wars

- Германская школа фехтования

- «Смятение в фехтовании в елизаветинском Лондоне», автор Каморка старого репортёра

- Пиньятелли, сайт рода Пиньятелли

- Дон Херонимо Санчес де Карранза, Libro de Hieronimo de Carança natural de Sevilla. Que trata de la Philosophia de las Armas : Y de su Destreza y la Aggressiō[n] y Defension Christiana / Por mandado de su Magestad Antonio de Erasso. — Sanlucar de Barrameda : en casa del mesmo autor, 1582.

- Williams G. L. Papal Genealogy: The Families and Descendants of the Popes. — McFarland, 2004

- Фехтование на рапирах, История и развитие фехтования, Портал о холодном оружии Европы

- Канал HEMA фехтования La Verdadera Destreza De Las Armas en Moscu