Особенности огнестрельных переломов длинных костей с большими дефектами тканей: временная фиксация и профилактика шока

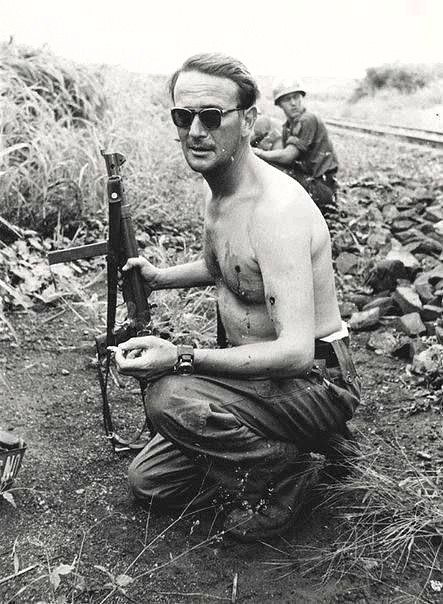

На фото: Сержант-медик Пернелл Шиллкьютт (Pernell Schillcutt) 3-го пехотного полка 2-й американской пехотной дивизии оказывает помощь раненому в немецкой деревне Кёнигсфельд (Königsfeld),09.03.1945 год.

Огнестрельные переломы длинных костей (бедро, плечо, голень), осложненные обширными дефектами мягких тканей, представляют собой один из наиболее тяжелых видов боевой травмы. Высокая кинетическая энергия пули или осколка не только дробит кость, но и создает обширную зону первичного некроза мышц, сосудов и нервов, формируя массивную раневую полость с загрязнением. Такие повреждения неизбежно приводят к развитию тяжелого травматического шока, обусловленного сочетанным действием кровопотери, болевой импульсации, массивного разрушения тканей и высвобождения медиаторов воспаления. Тактика тактического медика на догоспитальном этапе направлена на временную стабилизацию перелома, экстренную профилактику шока и подготовку к срочной эвакуации для специализированной хирургической обработки.

Первоочередная задача – остановка жизнеугрожающего кровотечения. Артериальное кровотечение из проксимальных фрагментов кости (особенно бедренной или плечевой артерии) требует немедленного наложения жгута максимально проксимально. При венозном или капиллярном кровотечении из раневой полости предпочтительна тугая тампонада всей полости стерильными бинтами с гемостатическим агентом, с последующей давящей повязкой. Попытки репозиции костных отломков или поиска конкретного сосуда в ране недопустимы на поле боя – они лишь усилят кровопотерю и боль.

Временная иммобилизация такого перелома кардинально отличается от фиксации закрытого перелома. Стандартные шины накладываются с учетом обширной раны и риска усугубления ишемии.

Принципы иммобилизации:

- Фиксация суставов: Шина должна иммобилизировать минимум два смежных сустава (выше и ниже перелома). При переломе бедра – тазобедренный и коленный; голени – коленный и голеностопный; плеча – плечевой и локтевой.

- Защита раны: Перед наложением шины рану прикрывают стерильной салфеткой, пропитанной раствором антисептика (Диоксидин, Хлоргексидин), или накладывают объемную асептическую повязку. Никогда не вправляют выступающие костные отломки!

- Моделирование шины: Шина тщательно моделируется по здоровой конечности (если возможно) или контурам тела, избегая давления на раневую поверхность и сосудисто-нервные пучки (подколенная ямка, внутренняя поверхность плеча/бедра). При больших дефектах мягких тканей создают «окно» в шине над раной.

- Фиксация: Шина фиксируется бинтами или ремнями достаточно плотно для предотвращения движения, но без сдавливания, чтобы не нарушить остаточное кровоснабжение. Контролируют пульс дистальнее перелома (если доступен) и цвет/температуру конечности. (Примечание 7arlan.kz : «дистальнее» — то есть, на периферии от места перелома)

- Подручные средства: При отсутствии шин используют, доски, ветки, прибинтовывая их к поврежденной конечности и туловищу (при переломе бедра).

Профилактика и борьба с шоком начинаются немедленно и являются не менее важными, чем иммобилизация:

- Агрессивное обезболивание.

- Борьба с гипотермией: Раненого укрывают термоодеялом, снимают мокрую одежду. Гипотермия усугубляет коагулопатию и шок.

- Инфузионная терапия: Начинается только после остановки кровотечения! Применяют кристаллоиды (Нормазол, Рингер). Болюсное введение (500 мл) допустимо при тяжелом шоке (САД <80 мм рт.ст.), но дальнейшее введение – капельное (поддерживающее САД ~90 мм рт.ст.), чтобы не смыть тромбы и не усилить кровоточивость. Трансэксамиловая кислота (2 г в/в болюсно) показана при продолжающемся кровотечении или явных признаках шока.

- Ранняя антибиотикопрофилактика: В/в введение Цефтриаксона (2 г) или Амоксициллина/Клавуланата для борьбы с неизбежным инфицированием обширной раны.

- Положение раненого: При сохраненном сознании и отсутствии травмы груди/живота – положение Тренделенбурга (ноги приподняты на 15-30°) для улучшения венозного возврата.