Литтихский штуцер

В современном немецком языке слово «штуцер» (Stutzen) обозначает охотничью винтовку для охоты в гористой местности с несколько укороченным стволом и деревянной ложей характерной формы, доходящей почти до дульного среза ствола, для его защиты при падении на камни. В отличие от оружия, называемого штуцерами в русскоязычной терминологии, затвор такого оружия имеет вполне традиционную конструкцию.

Если коротко, то в 1836 году полковник Бернер — немец из Браунгшвейгского княжества — изобрёл винтовку со всего двумя, но очень глубокими и широкими нарезами в стволе. И необычная система быстро приобрела популярность в Европе. В середине XIX века винтовки с такими нарезами состояли на вооружении нескольких государств. Включая Англию и Россию. Отечественный вариант образца 1843 года назывался «литтихским штуцером», так как ввозился из-за границы, а производился городе в городе Льеж… Ну… Это в любом случае не так странно, как самоходный огнемёт «Буратино».

История боевой службы штуцеров с нарезами Бернера ярких страниц не содержит. Да они и не были оружием массовым. Тактико-технические характеристики также не слишком интересны, а по современным меркам ещё и невысоки. Используясь, как снайперская винтовка, верный выстрел по ростовой мишени штуцер давал только на 150 метров. Позже, в 50-х годах, с применением пули конической эффективная дальность одиночной стрельбы была доведена до 200 м. Но отдача при этом стала труднопереносимой. При калибре 16.8 мм вес «форсированной» пули составлял 50 грамм при скорости 308 м/с… Залпами по площадным целям, в принципе, можно было стрелять и на 900 метров, но где залпы, а где снайперская винтовка.

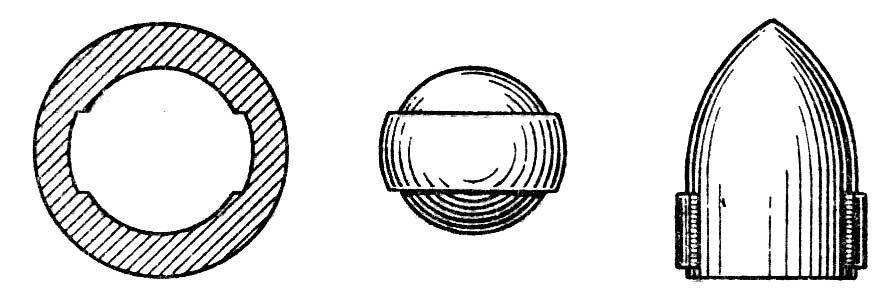

Стоит отметить, что близкими или худшими были характеристики и других военных штуцеров середины позапрошлого века. «Бернеры» же имели дополнительный недостаток. «Верным» их выстрел с любой дистанции был относительно. Из-за сложной формы пули, — не сферической, а с пояском (или конической с «крылышками») — из-за плохого качества отливки и повреждений при выстреле часты были неожиданные, — «дикие», как тогда выражались, — промахи.

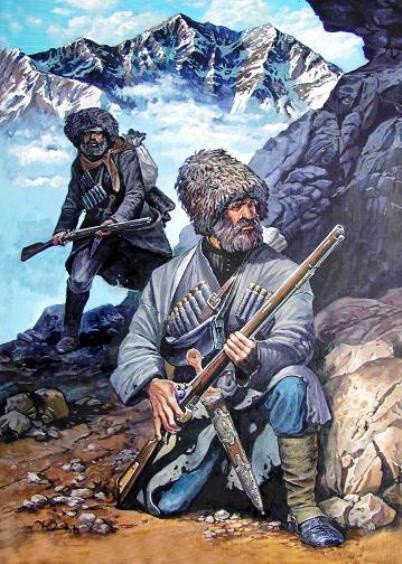

Художник Ежов А. Иллюстрация к журналу «Воин» №17, 2004.

…Вопрос, таким образом, заключается в том, чем обусловлен успех имевшего явные недостатки, — и, кстати, дороговатого, — решения с двумя нарезами. Ответ же может быть понят лишь в контексте общих для нарезного оружия начала XIX века проблем.

Заключались же эти проблемы в необходимости добиться прочного вхождения пули в нарезы при заряжении со ствола. Достигалось это использованием снаряда, калибром ствол чуть превосходившего. В ствол пуля забивалась деревянным молотом. Но не дурной силой, а хитростно, — с соблюдением умеренности во всём. Пуля забитая слишком глубоко, могла раздавить пороховые зёрна, снизив энергию выстрела. Так что, на шомпол ставился ограничитель. Будучи забитой слишком сильно, она могла привести с сгоранию пороха прямо в каморе и, как следствие, к разрыву ствола. Забитая же недостаточно прочно пуля срывалась с нарезов и не приобретала упорядоченного вращения.

Поиском способа заряжать винтовку быстро и без риска сделать что-то не так лучшие умы Европы занимались с XVII века. И нарезы Бернера были одним из многочисленных решений этой задачи. Пожалуй, одним из лучших, и не стяжавших популярности лишь ввиду появления ещё более эффективных решений в середине XIX столетия… А скоро и вовсе началась эра казнозарядных систем.

Сложности с вколачиванием пули в нарезы отпадают в случае использования снаряда с готовыми нарезами. Стрелку требовалось только засыпать в ствол порох, забить шомполом толстый пыж, после чего густо обмазанная жиром пуля соскальзывала в ствол под собственным весом — молот не требовался. Только ещё один пыж, чтобы она с такой же лёгкостью не выскользнула обратно.

Форма же нарезов под снаряд с готовым нарезами была продиктована соображениями технологичности. Мелкие выступы на пуле не могли быть отлиты с нужной точностью и не совпали бы с нарезами очень грубо — по современным меркам — обработанного ствола.